|

意外と平和な第三隧道吐口を抜け、先に進み

ます。

程なくして…何か発見があった様です。 |

|

むむむ???

瓦礫で埋まっていますが…これは… |

|

こ、これは…

横断橋

ではないでしょうか。

沢水を潜らせるほど大きな沢ではない場合、

導水路では横断橋を設けているのをよく見かけ

ます。

沢水も導水路に合流させたら合理的かとも思い

ましたが、やはり枯れ木や葉っぱ、瓦礫も混入

してしまうので、宜しくないんでしょうねえ。 |

|

これを、

第一横断橋

と致します。

横断橋の両ヘリは階段状の煉瓦積み。

流路は煉瓦アーチが露出しています。

下り面はコンクリで補強されています。 |

|

振り返り。

こんな感じで横断橋に接続しております。

で、この横断橋、内部を確認することができま

せんでした。

|

|

第一横断橋の目と鼻の先に、もう一橋見えて

おります。

おお!あれは状態が良さそうです。 |

|

こちらを

第二横断橋

と致します。

いい感じですね!良い状態を保っております。

巻厚3層の煉瓦欠円アーチの横断橋です。

ご丁寧に水路のヘリを歩く階段付きです。 |

|

内部です。

側壁はコンクリですな。

で!アーチ部分が流路に合わせてカーブして

おります。

いいっすね!かなり綺麗です。 |

|

もう一枚。

うーん、何度見てもいいラインです。

いやあ、芸が細かい! |

|

横断溝上部の流路です。

やはりこういうことになってしまいますね…

だから横断溝は必要、と… |

|

吐口側です。

いいですね!ほぼ往時の姿を留めている感じ

です。 |

|

続けざまに2つの横断橋を発見し、気を良くして

先に進みます。 |

|

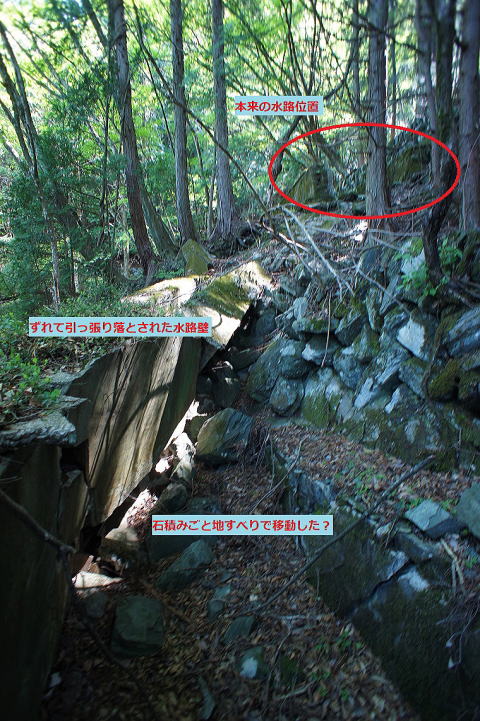

さあ、問題の地点がやって参りました。

先人の方たちが記す、

「山ずれ」

その地点にやってきたようです。

なんだかわからない状況になっております。

取り敢えずこのあたりは基礎の石積みは残っ

てます。

導水路壁面のみ押し出されてしまった模様で

す。 |

|

導水路の流路と、山側のコンクリ壁と石積み

は生き残っているようです。

外側が全部なくなってますねえ。 |

|

下方にコンクリの壁が寝ております。

こやつらが押し出された導水路の谷川のカベ

でしょうねえ。 |

|

さあ、この辺りから全く読めなくなってきます。

進めば進む程、倒壊煉瓦の壁がどんどん下方

に移動していきます。

そして不思議なことに導水路の土台であろう

石積みもどんどん下がっていきます。

なんだこれ??? |

|

このヒトカタマリも元の水路の高さからそこそこ

下がった位置にあります。

しかも導水路の床面と山側の石積みが綺麗に

引っ付いた状態です。

これが…山ずれか!

ここからWikipediaの知識です。

土砂災害には、

斜面崩壊(山崩れ、崖崩れ、土砂崩れ、岩崩れ

など)、地すべり、土石流があります。

その中でこれは地辷りジスベリにあたるのでは

ないかと思います。

傾斜5度~20度程度の緩い斜面で、地下の特

定の層(すべり面)を境にして、土塊が形状を

保ちながらずれる。1日当たり10㎜に満たない

くらいのゆっくりとした速さで移動し、数日以上動

き続ける、とあります。

また、継続性、再発性があり、始めゆっくりと

動いていたものが一転して早くなったり、停止し

たあと再び動いたりすることがある。

また、日本では3種の地すべり地帯が知られて

おり、その内の1種が、断層運動による破砕帯や

過去の造山運動による結晶片岩が分布する中

央構造線沿いの徳島県・愛媛県である。

結構説得力がありますね!1日1㎝だったとし

て、毎日ずれれば3m65㎝もずれます。

地震等の突発的な地すべりではなく、中央構

造線特有の地すべりが、導水路が廃止された

後、ゆっくりと起こって行った結果というのが最も

妥当な見解に思えます。

そしてその地すべりは現在進行形かもしれま

せん。 |

|

暫く瓦礫塗れで判然としなかった水路が突然

現れます。

この間に明石谷という沢があるみたいですが、

地すべりの影響で消失している模様です。

もう少し詳しく調べると、煉瓦橋か鉄橋がボロ

ボロの状態で見つかるかもしれません。 |

|

どうです。完璧な姿ではありませんか。

山側石積み、コンクリ壁、床面、谷側コンクリ

覆い煉瓦壁。水路の体をきっちり残しています。

が!

実はここは本来の水路の位置ではございませ

ん。本来の導水路はもう少し山側です。

そんなバカな…

訪問した時は地すべりの存在を認識できず、

大混乱に陥りました。 |

|

振り返り。

今辿って来た目線の先に水路はなく、忽然と

姿を現します。

全く以て不可解です。 |

|

このような状態の水路がそこそこの距離続き

ます。 |

|

そして!決定的な状況に出くわします。 |

|

これです。

最初これを見た時は一同パニックでした。

下流に向けて水路が駆け上がっている!?

そんなバカな…

次に、水路がコンクリの支柱で浮かせていた

のが、支柱が折れてここに倒れ込んだ…などい

ろいろ考えましたが、まさか地すべりとは…

(いや、これも仮説に過ぎないんですが…)

なんせ石積みの基礎ごとまるまるずれた状態

になっているんです。こんなの今まで見たことが

ありません。

いやあ自然の力を思い知らされます。 |

|

上から見てみます。

…あの水路がある部分は地すべりでずれた…

なんて誰が思うでしょうか?

水路がこちらから向こうに流れる方向であった

なら、こういう傾斜水路なんだ…と思いこんでし

まうかもしれません。 |

|

水路がずれるのを防ぐ鉄筋入りのつっかえ棒

です。まさか土塊ごとずれるなんて思ってなかっ

たんでしょうねえ。

アンカーですべり面より下につっかえ棒を打ち

込んでいたとしても、このつっかえ棒が圧力に

耐えられないでしょうね。どっちにしても地すべり

に対応するのは至難の業でしょうか。 |

|

水路の下にも石積みが。

これもまとめてずれていったというのでしょう

か???

俄かには信じられません。 |

|

正常な水路から振り返り。

そこにはただ木の生えた傾斜地が広がるのみ

です。

…うーむ… |

|

これが元の位置の水路。

…ここから手前がずれたんですねえ。

どれだけ見てももやもやは尽きません。

先に進みましょう。

すぐ先にはもう次の発見された構造物がある

ようです。 |

|

地すべり地帯を回避した水路橋。

何事もなかったかのようにそこにあります。 |

竹谷水路橋(第四水路橋)

明石谷水路橋がひょっとしたらあったかもしれませんが、地すべり地帯に位置し存在を確認できないのでノーカウントです。

隣の竹谷水路橋は皮肉なぐらい綺麗な状態で遺されておりました。 |

|

振り返り。

完璧な断面図です。

橋台は切石とイギリス積み煉瓦を混在させ、

基礎は石積みとなっています。

丁寧な造りですねえ。 |

|

上部水槽方面。

こっちも完璧な断面図です。 |

|

うん?沢から鉄のパイプが伸びています。 |

|

地味に沢水を補給する鉄パイプの導水管が

ありました。パイプなら異物が入りにくいでしょう

しね。 |

|

いやあ、良い廃景ですなあ。

あそこからほんの十数m先ではあんな地すべ

りがあったというのに… |

|

構造物が盛り沢山でなかなか前に進みませ

ん。しかし、この先も次から次へとバラエティに

富んだ構造物が現れます。

以降 その5 に続く! |